18.04.2024

«Микроген» провел семинар для белорусских неврологов

16.04.2024

«Микроген» приступил к наработке вакцин против гриппа для нового эпидемического сезона

14.03.2024

Жители Беларуси смогут применять российский ботулотоксин для борьбы с хронической мигренью

25.10.2023

НПО «Микроген» зарегистрировало иммуноглобулин против гепатита B

11.07.2023

Ботулотоксин НПО «Микроген» одобрен Минздравом для коррекции возрастных изменений шеи

29.06.2023

НПО «Микроген» получило евразийский патент на собственную технологию производства препаратов крови

23.06.2023

Команда НПО «Микроген» успешно выступила на Всероссийском летнем корпоративном фестивале в Сочи

16.06.2023

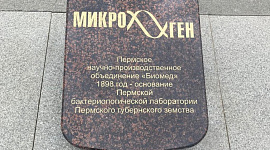

Именная плита «Пермского НПО «Микроген» появилась на Аллее Доблести и Славы в столице Прикамья

13.06.2023

НПО «Микроген» приняло участие в 19-м Международном конгрессе по аллергологии и иммунологии

02.06.2023

Более 900 тысяч доз коревой вакцины производства НПО «Микроген» были направлены в российские регионы

Московское подразделение по производству бактерийных препаратов

Московское подразделение по производству бактерийных препаратов

«Нижегородское предприятие по производству бактерийных препаратов «ИмБио»

«Нижегородское предприятие по производству бактерийных препаратов «ИмБио»

«Пермское НПО «Биомед»

«Пермское НПО «Биомед»

«Иммунопрепарат»

«Иммунопрепарат»

«Аллерген»

«Аллерген»

НПО «Вирион»

НПО «Вирион»

«Иркутское предприятие по производству бактерийных препаратов»

«Иркутское предприятие по производству бактерийных препаратов»

НПО «Питательные среды»

НПО «Питательные среды»

«Омское предприятие по производству бактерийных препаратов»

«Омское предприятие по производству бактерийных препаратов»